就活で大事な「決断力」について

就活において、自己分析と同じくらい悩みがちなのが、会社選び。

その会社の人の話を聞けば聞くほど、どれも魅力的に見えてしまい、迷ってしまいます。

本命企業から内定をもらうために必死に頑張ってきたのにも関わらず、内定を獲得すると「本当にここでいいのか?」と、不安を抱いてしまうのはなぜなのか?

本記事では20代で、スピード感を持って成長したい人には有益のある情報となっています。

Contents

決断力とは?

日常生活でもよく使われる決断という言葉ですが、そもそも決断力とは自分自身の判断・責任で決断する能力のことをいいます。

要は複数ある対応策のうち、意思を持って1つを選ぶ力です。

「決断する」ということは、見方を変えれば、選択したもの以外は「切り捨てる」という意味になります。

決断力が求められる理由

ではその決断力が就活生にとってなぜ大事なのでしょうか。

大きく二つの理由があるのでお伝えしていきます

ビジネスにおいての側面

なぜ決断の話をしているのかというと、結論、多くの企業が決断力がある人を求めている。且つ、ビジネスにおいては優秀な人ほど、決断が早いということです。

コンサルタント企業として様々な支援をさせていただいている中で、採用担当者や社会で活躍している人の共通点になるのが「決断力がある」ということなのです。企業の採用担当者が、「決断ができる人」を求めている理由は、日々の仕事の中で迅速な判断が求められる場面が多々あるからです。

実際に厚生労働省が発表している「若年者の就職能力に関する実態調査」では積極性、実行力、行動力が上位を締めています。

それらに必要になる力がなによりも「決断力」なのです。

「どの案件を優先する?」「この企画を進めるべき?」

「すみません、少し考えさせてください、、、」

ビジネスパーソンの1日は、無数の判断の連続です。メールの返信、質問に対しての返答、タスクの優先順位…。驚くべきことに、私たちは1日に35,000回もの決断を下しているといわれています。平均的な勤務時間で計算すると、1分間に73回。つまり、1秒もの間を置かずに判断を求められているわけです。

では、そんな決断の嵐の中で、決断ができなくなってしまうのはなぜなんでしょうか。

なぜなら、誰しも失敗したくないから。

決断したことが失敗に終わり、後から責められるかもしれないという恐怖に怯え、重要な決断は他者に任せようとする人も少なくありません。決まったことを実行する力、先を見通す力… ビジネスを成功させるためには、さまざまな能力が必要ですが、その中でも「決断する力」は、まさに最上位といえるほど重要なはずです。決断の遅い人や組織に共通するのは、いつも「完璧な」判断を目指してしまうことです。

「絶対に失敗しない」判断をしようとするから、遅くなるのです。

これは、判断を誤ることは致命的なミスであり、かつ恥だと考えてしまう思考から生まれてしまうのです。そう考えるから、失敗を他者から批判されないように決断までに過剰なレベルの検討を加える。そして、事前のリサーチなどにもあまりにも長い時間をかけてしまうのです。

決断の「スピード」については考慮することなく、とにかく「いかに失敗しなかったか」だけを気にする姿勢。それがあまりに強すぎるので、判断のタイミングがどんどん遅くなってしまうということになります。

なぜ、人は「完璧な選択」を求めてしまうのか。それは、「決断してしまったらそれが最後」 と考えてしまう思考から抜け出せないためです。

決断をある種のゴールとして捉えてしまう考え方。だからこそ失敗は許されないと考え、熟考を重ねすぎて、判断に至るまでの時間が膨大になってしまう。

大事なのは、決断は、「あくまでスタート地点にしかすぎない」という思考です。たとえ仮でもいいから、まずは方向だけでも決めるということです。

そこから、走りながら考えていく。もしも途中で間違いに気づいたら、その時点で修正すればいい。間違いに気づけたのは、早く判断して早くスタートできたからこそ。このスピードの価値が、とくに現代においては非常に大きくなります。

就活においては、エントリーする企業、受けるインターン、面接での受け答え、内定を承諾するかどうかなど、数えきれないほどの決断をする機会がある。この意思決定の速さと質が、就活の結果を大きく左右する。

だからこそ、就活の段階から「決める力」を鍛えることが重要になるのです。

決断力は、企業として社会の急激な変化に順応するため、様々な局面において必要になるスキルです。決断力が求められる主な理由は、以下のようなものがあります。

社会的な背景においての側面

VUCA時代において企業の継続・発展のために必要

現代は、国家間の経済戦争や流行の移り変わりの早さといった予測困難な状況にあり、「VUCA(ブーカ)時代」と呼ばれています。VUCA時代に企業が継続・発展を遂げるためには、目指す将来のビジョンを明確にし、全社員に実行させていく必要があります。 この際に重要になるのが決断力です。重大な局面では、スピーディーな意思決定や思い切った決断が求められることも少なくありません。そのため、決断力は企業の継続・発展のために不可欠なスキルといえるのです。

その社会背景の中で必要になってくるのがリーダーシップ。

リーダーシップを発揮する上で、課題に対してどのような対応策を用いるのか、複数の選択肢の中から何を採用するのかなど、決断力は重要なスキルになります。決断が遅れてしまえば、組織の行動指針が決まらず、目標達成が困難になってしまうこともあるでしょう。 前項でも触れたように、予測困難な時代においては、前例のない状況で仕事をしなければならないシーンは多分にあります。変化の激しい時代だからこそ、一人ひとりが主体的にリーダーシップを発揮するためには、リーダーはもちろんのこと、全てのビジネスパーソンに決断力が必要なのです。

決められない要因

このブログは就活生に向けての発信になるので、意思決定できない要因が、どこに当てはまるのかを考えてみます。

1.選択肢が多すぎる

-情報があふれていて、どの会社・業界が自分に合うのか決められない。

-もっと良い選択肢があるかもしれないと思い、決断を先延ばしにしてしまう

2.「正解」を求め過ぎる

-絶対に失敗しない選択を探し続けるあまり、決断できなくなる

-会社選びを「テストの正解探し」のように考えてしまい、迷う

3.自己理解不足

-自分が本当に何をしたいのか、何にワクワクするのかがわからない

-「やりたいこと」「向いていること」を探し続けてしまい、行動できない

4.周囲の影響を気にし過ぎる

-友人・家族・SNSの意見に振り回されて、自分の判断に自信が持てない。

-有名企業じゃないとだめ。この業界に行くべき。などの思い込みがある。

5.リスク回避思考

-もし合わなかったら、、、入社後に後悔したらどうしようと不安になり、決断を避ける

-新卒の選択=人生を決めると思いこみプレッシャーが大きくなる

6.行動量不足

-情報収集や企業研究ばかりで、実際に企業と接する経験が少ない

みなさんはどこに当てはまるでしょうか。どれも決断において阻害しているものです。

就活を始める前の方にもまず考えてほしい内容です。

要因の中でも近年多い「選択肢が多すぎる」「周囲の影響を気にしすぎる」という要因に着目していき、それが及ぼす影響をお伝えしていきます。

選択肢が多すぎる

「内定いくつもあるが、どこにしようか決められない、どうしよう」

毎年、面談にて頻繁に聞かれる質問です。

志望業界や企業は「見つかるもの」ではなく、自己分析をしっかり行ったうえで、最終的には「決断する」ものです。

決められない要因の一つにある「選択肢が多すぎる」

実際に近年は一人当たりの内定獲得数も増加傾向にあり、内定を複数社持っている学生もよくみられます。その選択肢の数も悩みの要因であると考えられる。

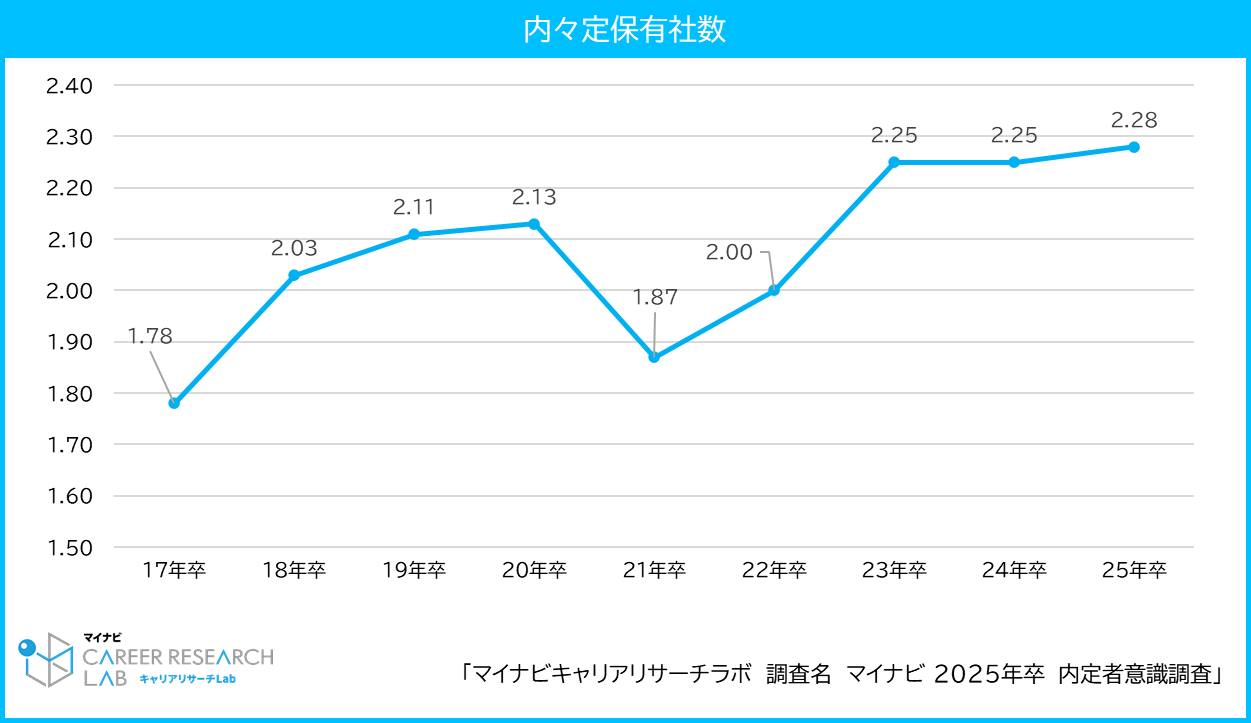

▶実際のデータがこちら

内々定を獲得している学生一人当たりの内定数は、25年卒で2.28社と年々増えている状況です。意中の企業を選び、他社には急いで辞退の連絡を入れるのが常道であろうと思いますが、「内定ホルダー」と呼ばれるように、いくつもの内定を手にして決めきれない学生が増えています。

1社しか選べないのに、他社にも気を持たせるような振る舞いをする学生に、真摯に向き合って内定を出した担当者を、言葉は悪いですが、結局は「裏切る」ことになるわけです。最終的に選んだ企業の担当者の心証もよくありません。「人としてどうなんだろうか」「信頼の置ける人物なのか」「うちの会社に対する熱意がないんじゃないか」なんて気持ちにもなる。

そういった学生の状況に企業も「なんでうちの会社なのか」「うちを選ばなそうだから不採用にする」なんて声も度々聞こえてきます。

その状況になるとより入社にあたっての目的が必要になったり、志望動機をはっきりさせる必要も出てくるわけです。

「もう少し考えてから決めよう」「他にもっと良い選択肢があるかもしれない」と先延ばしにしているうちに、チャンスを逃してしまうことは多い。

例えば、企業のインターン募集が出たとき、すぐにエントリーする人と、「本当にこの企業でいいのか」と迷い続けて締め切りを逃す人では、就活のスタートラインが大きく違ってくる。また、内定をもらったときに、「もっといい企業があるかも」と長く悩みすぎていると、企業側からの印象も悪くなるし、最終的にどの企業にも入れないというリスクもあるので注意しましょう。

周囲の影響を気にしすぎる

近年はSNSでの情報を鵜呑みにしてしまう事や、一番身近にいる親の言葉を鵜呑みにし過ぎる傾向もあります。

口コミでの情報や内容を信じてしまうというのは前から傾向としてありましたが、近年はコロナなどの影響もあり親などの身近な人とのコミュニケーションが増えたことにより、「親懸念(親ブロック)」という言葉が就活生を惑わしています。

この「親の懸念(親ブロック)」も、意思決定を妨げる要因の一つ。親の意見に振り回されすぎると、自分で決める力を失い、結果的に後悔する選択をしてしまうこともあるのです。

就活において、多くの学生が「親の意見」に悩みます。親が心配する気持ちはわかるが、最終的に人生を歩むのは自分なのです。親の意見を聞くことは大事ですが、すべてに従う必要はないと感じています。

よくある親の懸念とその対策

- 「安定した会社に行きなさい」

→ 「安定とは何か?」を話し合う

例えば、公務員や大企業が安定と思われがちだが、時代によって変わる。自分が考える「安定」とは何かを親と共有し、「この会社の成長性を考えると、自分にとってはこっちの方が安定だ」と説明できるようにしよう。これは弊社ブログでも話している(https://www.conscience-co.jp/recruit/blog/5276)ので是非見てほしいです。 - 「もっといい会社があるんじゃない?」

→ 「自分の意思決定基準」を伝える

「親が言う ‘いい会社’ とはどういう基準なのか?」を聞きつつ、自分の考えを伝える。「自分はこの企業の〇〇な部分に魅力を感じているから選んだ」と論理的に話せば、親も納得しやすい。 - 「〇〇(親戚や友人)はこう言っているよ」

→ 「他人の意見に左右されない」

親は周囲の意見を気にしがちだが、就活は「自分がどう生きたいか」が重要。親戚や知人の話を聞きつつも、自分の軸で決めることが大事。

親の意見を聞きつつ、自分の意思決定をする方法

• 「相談」と「決定」は分ける

親に相談はしても、決めるのは自分。親の意見を参考にしつつ、最後は自分で決断しよう。

• 「なぜこの会社を選んだのか」を説明できるようにする

親に納得してもらうためには、感情的ではなく、論理的に話すことが大事。企業の成長性や、自分のキャリアプランとどう合うかを話せるようにしておこう。

決断力を鍛える3つのポイント

ではその決断力を鍛えるために大切なポイントをお伝えします。

- 「決める期限」を設定する

いつまでも迷っていると、どの選択肢も逃してしまう。例えば、「この企業を受けるかどうかは今日中に決める」「内定を承諾するかどうかは1週間以内に決める」と、期限を決めるだけで判断力は鍛えられる。 - 決めたら振り返らない

「あっちの方が良かったかも」と思い続けても、時間は戻せない。決めた選択肢をどう活かすか、どう成功させるかを考えることが大切。 - 意思決定の基準を持つ

何を基準に選ぶのかを明確にすると、迷いが減る。例えば、「年収」「社風」「成長環境」「ワークライフバランス」など、自分が大切にしたいポイントを決めておこう。

CONSCIENCEで大切にしていること

「今、すぐに」

この言葉はCONSCIENCEの行動規範(クレド)の一つの言葉です。

レスポンスの速さ・行動転換の速さ・成長の速さ。あらゆる速さにこだわる。スピードこそベンチャー企業の勇逸の優位性。

ただの中小零細企業になってしまう恐怖を常に忘れずに、速さは信頼の糧である。

迷っている時間が長いほど、ライバルたちはどんどん行動し、チャンスを掴んでいきます。

「もっといい選択肢があるかも」と迷い続けるのではなく、決めた選択肢をどう成功させるかに集中しましょう。意思決定の速さが、あなたの就活を大きく変えるはずです。